Interview Vol.107

あかりがもつ機能を駆使して

照明計画から行うまちづくりを

東京から全国へ発信。

長谷工グループのインキュベーション組織「UXDセンター」が行う共創プロジェクト「EVOLOVE(エボラブ)」は、2025年、日本各地の“街を明るくする”活動を開始します。

あなたにとって“明るい街”とはどんな街でしょうか?商店街に活気がある街、街灯が増え夜も安心な街、若い世代が移住してくる街、大学を卒業したら子どもたちがまた戻ってくる街、多くの観光客が遊びに来る街、季節ごとに花が咲き乱れる街。あなたの街をもっと“明るい街”に変えるために、みなさんはどんな活動をしているのでしょうか。

今回は、東京都市大学客員教授を務め、あかりからのまちづくりを行う「ぼんぼり光環境計画」代表取締役、角舘政英さんに話を伺いました。

あかり博士こと角舘政英さん

街の暗闇をなくすことが

防犯につながり、住民がその景色を

「自分たちのもの」と認知するように。

現在の活動について教えてください。

角舘「ぼんぼり光環境計画」という光の活動拠点を作り、これまでの経験を活かして住宅や建築、都市の照明計画を行っています。光が主体となるのではなく、光の概念からまちがどのように変化するかを調査、計画しています。

「街をあかるくする活動」について、取り組みのきっかけを教えてください。

角舘以前に公団の某都市計画の仕事をしたことがきっかけです。そこはよこはまし行政の管轄で都市計画や開発関係の人たちが関わって、会議には100人ほど集まるような大きなプロジェクトでした。照明についても、いわゆる縦割りの計画で、なかなか思うようなスピードで進まなかったので、自分としては成果を出せなかったことが悔やまれます。

その後独立して、東京大学で最先端の都市計画を研究されていた北沢先生から連絡をいただき、岩手県の大野村(現:洋野町)で社会実験を行いました。その内容は、街の暗闇をなくして人の気配を感じるあかりをつくることで、防犯性が上がるかどうかというもの。道の照明はなくても、周囲が明るいので暗闇がなくなり、安心感が生まれるという計画です。社会実験では民間の敷地も公共空間にしていこうということで、街の防犯灯や商店街を消灯して民間の敷地内に庭園灯を設置しました。

ある日、ちょうど現地で作業をしていた時に地元のおばあちゃんに「先生、あの美容室の看板が白くてあまりよくない」といわれました。これは、この照明計画をきっかけに、地域住民の中で、自分たちの街の景観を「自分たちのもの」という認識に変わったということを意味しています。通常、地域の人たちがそういう認識に変わるには10年かかるといわれますが、民間の敷地も公共空間にして街の照明をつくることで、あっという間に変わってしまって。公共空間の境界部分をどんなふうに分断したらどんな可能性が生まれるのか、それがおもしろいと感じました。

まちづくりとしての照明計画の他の事例と、その結果について教えてください。

角舘横浜市元町でのプロジェクトです。まず商店街や地域住民の方々に対して、元町仲通りの1/50のモデルを作り、既存の防犯灯と街の暗闇をなくす、すなわち街路の空間の凹部を認知させる照明と現状との比較を行うプレゼンテーションを行いました。

道を明るくするわけではなく街を明るくしたところ、いろいろな発見がある街に変化し、街を散策する人が増えました。その結果、5年後には店の数が倍になり、訪れるお客さんが5倍に増えました。※

群馬県富岡市の駅前広場計画でも同じように境界部分を感じさせない照明を行いました。街の形状に合わせて光を置くので、結果として街の特徴が認識されライトアップと同じ効果が得ました。それによって防犯性も高まったと思います。※

岩手県釜石市の高台避難整備では、高台避難に誘導するようにし、ドライバーが歩行者を轢かないように危険予測から導き出される照明環境にしていこうと、官民が一体となって計画しました。それが結局は、街をライトアップしていくようなことにつながっています。

和倉温泉でも、同じような照明環境を手がけたところ、地域の方が「夜、歩きたくなる」といってくれました。観光客ではなく、地元住民が自分の街を自慢できる。その声が観光客にとって一番説得力があると思っています。※

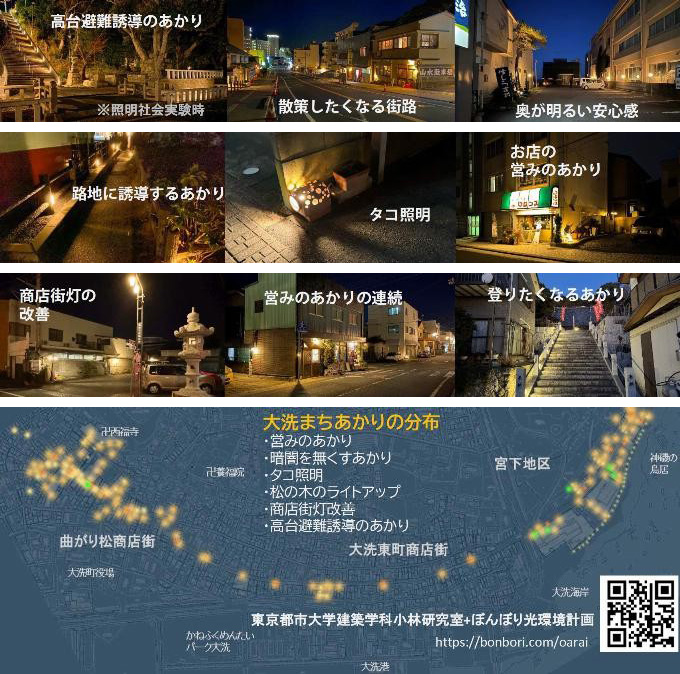

現在、茨城県大洗町において、街の防犯性を高め、高台避難誘導を促進する商店街、住宅地などのあかりからのリノベーションを実施しました。※

角舘さんが携わるプロジェクト「大洗まちあかり」

どのような思いで「街をあかるくする活動」を行っているのでしょうか。

角舘その街にいる人の顔が感じられるような環境を作りたいと思っています。あかりによって単に街を明るくするというよりも、街を再認識していくような環境を日常的に作り出すことに興味がありますね。単純にライトアップだとそれだけで終わってしまいますが、あかりに意味を持たせること、あかりの向こう側に何があるのか、そういうものを作っていかないと意味がないと考えています。

広島に原子爆弾が投下されてから1ヶ月後に、街にあかりが灯り始めたところを描いたドローイングがあるのですが、それは要するに人の生活があかりとして表現され、そのあかりの向こう側に人がいるという象徴です。こういうあかりを計画して作っていくことがライティングデザインのきっかけであると私は思っています。

角舘さんにとっての地域活性を教えてください。

角舘例えば気仙沼の内湾はすり鉢状になっていて、海の反対側が山です。なので、海の水面を夜間も認識する事で、高台避難誘導の空間認知ができることから、夜の海に映り込む光を作ろうと、周囲の建物の照明をはじめ港湾、公園の計画をすべて行いました。※

地震があると、やっぱり海の様子を見に行く人はいるので、光の揺らぎで海の水の状況がぱっとわかるようになれば危険回避につながります。こうした避難誘導に加えて、水の揺らぎを内湾で感じることができるのは、地域の財産のひとつにつながると思います。

また、街の状態に合わせて、多少違う低い色温度でばらつかせて、人の生活を感じるあかりをつけることで街に統一感が生まれ、パッと浮き上がって見えるようになります。こうしたことを意図的に行って商店街のリノベーションなども行いました。街の演出に加え、街の暗闇をなくすことが防犯にもつながることで地域がもっと活性化するのではないかと思っています。

2016年宮城県気仙沼で行われた、照明実験(海の海面認識と高台避難誘導)

子どもたちが自分の街を好きになること、

それが地域と連携することを

常に考えていきたい。

角舘さんにとっての“EVOLUTION✕LOVE”を教えてください。

角舘地元住民がその街を好きになるというのは、ひとつのキーワードだと思っています。例えば地方の街で子どもが10人いたとして、そのうち半分ぐらいが学校を卒業したとしても2、3人が街に残って家族を作れば人口は変わらないわけです。どうやって人口を増やすか、ではなくどうやって人口を変えないようにするか。それには自分の街が好きになるような環境をつくることが重要だと思います。

私は街のライティングを行った後、地元の子どもたちにアンケートを取ります。そこで「このまちが好きになったか嫌いになったか」と問うと、みんなが「好きになった」といってくれます。私は、まちづくりには子どもたちにどんな教育をして、それをどうやって地域と連携させるのかが重要だと思っています。照明計画で街の暗闇をなくすことで、子どもたちが感覚的に自分たちの街をどう思えるようになるか、ということは常に意識しています。子どもたちをターゲットにして何を大切にしていくか、私にできることは何かをいつも考えること、それが私の“EVOLUTION✕LOVE”です。

大洗まちあかりプロジェクト宮下地区照明計画 Beforeの写真

大洗まちあかりプロジェクト宮下地区照明計画 Afterの写真

現状で何か困っていることはありますか?

角舘こうした活動をどうやって世の中に発信していけばいいかということは常に悩んでいます。大規模なライトアップはニュースに取り上げてもらえますが、私たちがやっているような目立たない活動はなかなか広まりません。都市計画では通常の計画と比較して約1/30~1/5の電気エネルギー削減が確証されています。ほんとうの意味での省エネへの意識改善、自分が参加することによる防犯性の向上など、もっといろいろなところに発信して、世の中に対して情報を提示できるといいなと思っています。

角舘さん、ありがとうございました!街の暗闇をなくすことで地域住民がもっと自分たちの街を好きになる、それがさまざまな相乗効果を生み出すと考えて活動を行う角舘さんを、今後も応援させていただきます。